interviewer:Reborn

──BOWシリーズもエキプ・ド・シネマもそうですけど、BOWシリーズでミニシアターの映画運動が始まったというか、そしてそこから広がっていった。もちろんヘラルドとかシネセゾンとか、今のギャガにも広がって行く事になるその発端ってやっぱり大きいなと思います。お仕事を振り返ると、その当時日本で僕らが知るようになった沢山の巨匠たちは、世界的にもですが80年代が特に全盛期ですね。その殆どをBOWシリーズが紹介した。ゴダールからフェリーニ、ブニュエル、ルノワール、レネ、タルコフスキー、ヴェンダース、ベルトリッチ、侯孝賢、もちろんみんな凄いんですけど。デザインの話をすると、『ベルリン天使の詩』もそうなんですけど、やっぱりこのデザインが好きなんですよね。どう作っていったのかなって思って、例えば『パリ、テキサス』。

それはモンタージュして、これは本の中にもちょっと書いたんですけど、市ヶ谷(保税試写)で最初に見た時に読売新聞の河原畑さんが「母をたずねて三千里」だねって話してました。そう言われてみればそうだねって皆んなで笑ってたんだけど、その言葉がこびり付いていて、結局ナスターシャ・キンスキーのイメージで、ベルリンの空とテキサスの空を、武満徹さんがエッセイに書いた通り、一つの繋がりというか一つの画面の中に二つの世界観が同時にあるっていうデザインがしたいなって。確かにポスターって1枚の紙にそれぞれの時間を一つにして表現しないといけないから、先ずモンタージュを考えて、それから「母を〜」を浮かべて何となく歌謡曲のような。

──河原畑さんがおっしゃったんですね〜(笑)

じゃあ叙情性を持たせようってなって、ロードムービだから。

それを上手く出せないかなと、青空に昔のポスターのイメージで女優さんの顔が振り返ってるようなのをちょっとやってみようと。それで下に、スタントンの歩いていくテキサスを挿入したの。

──スタントンの顔見えないですけど。

そうそう、顔が見えない。その3点で。ライ・クーダの音楽がまたそこに入るんだ。

──音楽いいですよね。

良かった。そういうイメージだけで非常にシンプルに考えましたね。

考えすぎて全然ぐちゃぐちゃになることもあるんだけど。

── でも、ピタッとはまってるというか。

ちょっと余談になるけど、昔の日本映画のポスターとかって看板から出てきてるから、やっぱり役者の顔、女優さんの顔があって、その周りに幾つか条件が揃ってるのが多いじゃないですか。

──多いですね。

そういうのって、自分ではデザイン性を意識しながらやってると言いながらも、逆にあれも面白いからどっかでやってみたいって気はちょっとあった。

だから『股旅』のもうひとつのポスターとか、『パリ・テキサス』の別バージョンは、そういうのを採用した。『股旅』は話が前後しちゃうけど、縦にB2を2枚貼って立て看板を作った。

──2枚並べて連貼りするってやつですね。

何かそういう方法で残せないかなって思ってね。

──一方で小笠原さんはスタームービーもやってらっしゃるんですね、アラン・ドロンとか、ソフィア・ローレンとか、マストロヤンニとか。ああいうスタームービーはやっぱり顔を前面に出すというか。

初期の頃は東和にいたこともあって。フリーになって小池さんとかが仕事回してくれたりしたんで、スターの顔は特にね〜。

──小池晃さん。

そう。スターは顔ですよね、インパクト。でも後々はスターでなくても顔のアップでやったこともありますね。

それは、やっぱり『ジョーズ』じゃないけど、インパクトね。でもアラン・ドロンは、(映画のタイトルが)「アラン・ドロンの何とか」ですから。それらの映画自体が、彼の魅力でやってる訳ですから。

アジア映画のポスターにも影響を与える

── 一方で、中国映画とか韓国映画、台湾映画とかも結構やってらしていて、特にこれは忘れられない。

『紅夢』と『悲情城市』ね。

──これは中国映画と台湾映画ですけど、構図がこれほども似るのかと思って。映画は全く違う映画ですけど、色使いというか。やっぱり赤という色は意識なさった?カッコイイですよね。オープニングも。

張芸謀さんの映画に接する前から赤は結構使ってきたけど、張さん自身も赤ほどエモーショナルな色は無いって言ってるし、赤って一番インパクト持つし訴求力も強い、だから赤を安易に使うっていうよりかは、赤を生かすデザインにして、インパクトの強い色を出したい事情がある訳ですよね。

『紅夢』はやっぱり中身も赤いランタンの話ですけど、監禁してる訳だから女の情念みたいなのが絡んでくるから赤は必然だったし、『悲情城市』は元々血の繋がりの血族っていう「血」の赤だから。構図は僕が作った構図だからシンプルにしたかったけれど、『悲情城市』の一族の話と、『紅夢』の赤いランタンがそうさせたんですね。

──このビジュアルは強烈ですし、特に『悲情城市』は印象深いんですが、このデザインがきっかけでアジア映画というと、当時80年代90年代の殆どは、小笠原さんの作られたデザインの簡潔なスタイルを踏襲したというか、大体が赤を基調にしたこういった写真の使い方が主流でしたね。

あとデザインとしてすごく面白かったのは、ちょっと小笠原さんぽくない、って言ったら失礼ですけど、これにはビックリしましたね。

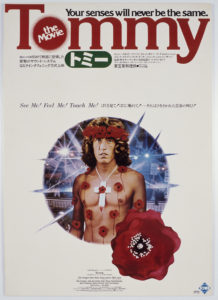

『Tommy』、映画見た時の印象から、コレは出てこなかったですね。

大群像ですから、こっちの方が有りかなと。

まぁこれもすごかったですよ。映画がね。

もの凄く沢山のご馳走が出てごった煮みたいな映画ですね。

──このシンプルなのはどういう事ですか?

これはね、絞りたかった。何だろう、いわゆるフィーリングっていうのがあって、「私を見て、私を感じて、私に触れて」、3つのテーマがあったんですよね。

──See Me! Feel Me! Touch Me!

See Me! Feel Me! Touch Me! それのためにはシンボル化しちゃおうと、要するにシンボルを考えたんです。これはB全ポスターって言って営業なんかに使う劇場とか宣伝展開で使うものよりも、何かのイベントがあったり、劇場で大きな試写会をやったり、中野サンプラザでロードショーの前にプレミアショーでやったんです。何とかサウンドという当時の新システムで。

──そのためですか?

こういうのは実際には何千枚しか作らない。そのためにすごくシンボリックな一つのポイントを別の意味で作ってみようと言う事になって。

──あと柴田さんのお仕事で『ピアノ・レッスン』も素晴らしいですね。

色んな国の『ピアノ・レッスン』のポスターを見てますけど、ここまで余白のあるポスターはないんですよね。

この写真いいですよね。

やっぱり、柴田さんの好みだったんですね。

──僕もカンヌで見て素晴らしい映画で感動したんです。これを日本で誰が配給するのかなって思った時にまさかフランス映画社がやると思わなかった。これはヘラルドかなぁって思ったんですけど、よく柴田さんやったなあって。

映画を見ると、もっとドロっとした人間ドラマだから、こういう風情じゃないですよね。だけど、これピアノの音が聞こえてくるような感じさせるでしょ?この辺のセンスが柴田さんって感じ。

──柴田さんだなぁ。

これを僕が選ぶってその前にもっと寄りもあった。けど3種類作ったんですポスターを。2人の絡みのもあるんです。

──なるほど。もうピアノに寄ったヤツね。

そう。一応をメインにしました。

──広告もこれだった記憶があるんですが。

そうですよ。このコピーも柴田さんが考えたんです。

良いでしょ、コピーも。 “燃え上がる愛の…ピアノは私。”

良くあるようだけど、すごくリアルだよね。何か突いてますよ。

──後に小笠原さんが岩波ホールの作品も手掛ける訳ですが、それがエキプ・ド・シネマですよね?

エキプ・ド・シネマとして最初は東和が配給してましたが、後に色んな配給会社が岩波でやるようになりますね。僕自身もですが、一般の観客もあそこで初めて見た映画ってあると思います。トルコやインドやアフリカ諸国の映画。中でもアフリカ映画って他の映画館では掛からなかったから特異でした。アフリカ映画を見始めたのが岩波ホールだったと思うんですが、デザイン的にもアフリカ映画のデザインを強く印象付けたのが、これでした。

ウスマン・センベーヌさんね。彼女はエキプ・ド・シネマのお得意さんですね。『チェド』や『母たちの村』って作品もありましたね。

──この色はアジア映画の赤に対して、アフリカをイメージされたんですよね?

うん。黄色をね。

黄色は赤の次に好きですね。黄色もやっぱりインパクトが強いですね。

エモーショナルな力を赤の次に持ってます。黄色って黒と合わせると立つんですね。でも黄色使うって中々大変なんですよ。

──中々ここまでの黄色は使わないですポスターに。

他に凄く印象に残っているのはこれでした。『ピロスマニ』。

好きな映画なんですよね。グルジアって国をよく知らなかったし。

良い映画でしたね。『ピロスマニ』の持っている牧歌的な良さっていうのは中々理解され難しいんですけどね。

ケン・ローチからベルトリッチ、映画の「言葉」を読む

──初めて知った国の映画ってエキプ・ド・シネマが多かったし、小笠原さんがデザインなさった映画が多かったですね。

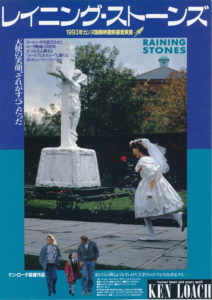

ただどうしても言っておきたいのは、小笠原さんと仕事した作品の事。ケン・ローチ。

そう。これいつだっけ?

──三百人劇場で。92年です。(日本公開は93〜94年)

今やケン・ローチって、もてはやされてるけど、

やっぱりこれはねぇ、李さんの先見だと思う。だってこれは随分前じゃないですか。

──あの時はやってくれるところが無かった。福島さんとこしかやってくれなかったんですよね。

やっぱり福島さんでしたか?三百人でしたっけ。

何で李さんに、どこでお会いしたかって、福島さんでしたね〜。

──福島さんが引き受けてくれた。2本で6週だったか、フィックスでやって。その後ケン・ローチがそこそこ成功した後は他のところもやろうって言ってくれたんですけど、当時はなかなか。ケン・ローチってゴリゴリのソーシャリストですから、今のような市民権を得るには難しかったですね。福島さんはよくやってくれたと思います。

ですね。ちょっとケン・ローチも作風が少し変わって来たでしょ。

最初の方だから、もう少しエキセントリックにするべきだったかなって思って。

──いやいや、これで良いと思います。(笑)

あと小笠原さんのポスターで好きなのはこれです。『眺めのいい部屋』、アイボリー良いですよね。デザイン自体が窓みたいで、映画自体も好きです。

これも2種類作りました。

ジェームス・アイボリーもシネマテンで幾つか紹介してくれて。

──そうですね。シネマテンでも結構やってますね。

シネカノンもシネマテンで公開したの、あったんですか?

──シネマテンでは、なかったような気がしますね。

邦画も沢山やってらっしゃって、紹介するとキリがなくて印象に残ってるのを幾つか挙げたいんですけが、柳町さんのこれ。

『さらば愛しき大地』、これはねぇ映画的にも映画史に残る作品。

──ですよね。ぼくもビジュアル的にもインパクトがあって覚えてるんですよ。これってシーンから抜いたんですか?

これはスチールですね。映画の場面じゃなくてスチール写真ですね。これは非常に情念的な良い写真です。

──柳町さんって、凄い監督だと思うんですよ。

そう。土着的なものと、色んなものと凄く突き上げる力が凄いんですよ。

──『火まつり』とかもすごい映画だと思っだと思うんですが、意外と評価が低いですね。

秋吉久美子も良かったねぇ。

──良かったです。秋吉さん、一番良いんじゃないですか?

根津が圧されるくらいねぇ。良かった。

これはだからモノクロで推したの。

これで表現したかったのは、周りに言葉を散らしてるやつ。それがやりたかった。

そうでないと普通の構図になっちゃうから。

──この文字の色も良いですね。

映画っていうのは画が言葉なんだけど、対話する「言葉」から入って来る事もあるんですよ。言葉を読むっていうか。そうするとセリフであったり、あるいはオリジナルで作った「言葉」であったり、何か読み返したくなる。デザイン的にずっと映像とぶつかり合ったり、アレルギー反応起こすことだってあるんですね。

どうしてもキャッチフレースじゃなくて、売りたいことじゃなくて、映画の何かエッセンスみたいな「言葉」。

──ワンセンテンスじゃなくて、もう少し中心になる「言葉」ですか。

そう。柴田さんのコピーとか読むと、コピーで相手の気持ちを入らせようとする良さもあるんだけど、やっぱり核心を上手く捉えてる。要するに綺麗な映画ですっていう、今の新聞広告にあるような映画とは違う。

──セールスコピーじゃなくて、映画の中身を理解した言葉ですよね。

何かにお書きになっていましたけど、ヴィットリオ・ストラーロの構図とかカメラワークとか好きだっておっしゃっていましたが、もちろんベルトリッチの映画が素晴らしいんですけど、最近ウディ・アレンの映画『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』を見たら、ヴィットリオ・ストラーロのカメラなんですよ。

あ、そう?そういうのあるの?

──最新の映画で、ウディ・アレンとヴィットリオ・ストラーロの2人が妙に合ってるんです。素晴らしい映画なんですけど、ティモシー・シャラメっていう俳優も素晴らしいですし、ストラーロの画も素晴らしいです。ウディ・アレンの演出も相変わらず簡潔で素晴らしい。最近こんなに良いウディ・アレンを見たこと無いんですけど、感心しました。やっぱりヴィットリオ・ストラーロの撮ったビジュアルもそれなりにデザインにおいて意識なさいますよね?

そうね。『1900年』とか『暗殺のオペラ』。

『暗殺の森』はやってないんだけど、何かカメラがスゴイじゃないですか。舐めるようなエロスもあるし艶やかだし、綺麗だし。

──何か滑るような感じしますよね?

それが堪らないですね。沢山好きなカメラマンはいるんだけどストラーロは特にスゴイですね。

まぁ日本で言えば、宮田一夫。スタイルは違うけどね。そういった人ね。

ベルトリッチさんには悪いけど、カメラですごく分かれる。(笑)

ベルトリッチの映画でいうと『暗殺の森』が特にスゴイよね、怖いくらい。

だから、そういう凄さをポスターに出せればいいなって、いうのが一番の願いですけどね。

──十分出てると思います。

この本を作って何ヶ月か経って思ったら、結局は映画を作りたいんだなってどっかにあったんだなって。

──あったんですね。

昔、東宝に入った頃はあったんです。脚本も随分書いてたんですよね。友だちとカメラ持ってシネマホールに出かけたりしたんだけれど、映画作るのは体力的にもう無理だから、やっぱりちゃんとデザインの本を出そうと。

──「デザインがひとつの映画」「紙の映画」だとおっしゃっていますけど、これ自体が文化だし映画とは違うもうひとつの映画と言えるくらい、ひとつの世界があって、これをもっと大事にして欲しいなって思います。

冒頭申し上げましたけど、映画宣伝が電子の世界では軽んじられて、Netflixを見ると場面写真でリコメンドは来るんですが、ポスターヴィジュアルはない。

私が見たいであろう映画を、NetflixがAIで調べて、「あんたはこういうビジュアル好きでしょ」っていう画像が一枚来るんですよね。

今やそれが映画の宣伝に繋がっていて、リコメンド(オススメ)が宣伝と一体になっているっていうのに違和感があるんです。この先どうなるのかなって。

ポスターそのものも、映画の作りもかなり変わってきたし、僕らが育ってきた映画と明らかに今の映画は違ってるけど、ポスターは映画がある以上生きて行くと思うんです。ただ1本1本作品の本質的なものをうまく引き出して行って欲しいなって思います。

もちろんポスターだから宣伝の役目は入ってくるんだけれども、宣伝は他にも予告にしてもテレビにしても色々出来るんだけど、ポスター自体がひとつの媒体として活かされるように、その手前でイメージを作ってもらいたい。

──そうですね。何か決定的なこの一枚ってね、やっぱりこういったポスターで覚えてる映画もありますし、このビジュアルを見たら直ぐにシーンを思い浮かべる映画もあります。音楽もそういった役割を担ってますね。これもひとつの映画だなって。

実際にこの本の話が来た時は、デザイン全般の本として作りたいと思って進めて行ったんだけど、結局は映画の本になっちゃう。

──そうですね、もちろん後半に歌舞伎とか舞台のかありますけど、すごく映画になってしまうというか。

まぁ映画には物語があるから、それを大事にしたいなって思うんですよ。それがなくなると寂しいじゃないですか。

ウェブの世界では、そういうものがあんまり蘇ってこないから、それはやっぱり映画で行って欲しいなって思う。

「映画的」っていうと、映画的って何ってことになるんだけど、持ってるニュアンスが違うんです。今はイマジネーションが乏しくなってきてるけど、映画的であって欲しいね、さっきのストラーロの話ではないけど。

──そうですね。本日はありがとうございました。

映画と演劇ポスターデザインワーク50年

知られざる仕事師の全仕事

ポスターとは、映画・演劇を1枚の紙に表現した、いわば「紙の劇場」

ミニシアターブームに大きな役割を果たしたフランス映画社のバウシリーズをはじめ、映画好きならば一度は目にしたことのあるポスターデザインの第一人者、小笠原正勝さんの全仕事を紹介。洋画邦画の錚々たる映画監督の作品など手掛けたポスター約500点にまつわるエピソードを収録し、映画の近現代史を一気に駆け巡る!

ご購入はこちらから

【小笠原正勝(おがさわら まさかつ)さんプロフィール】

1942年東京都生まれ。

武蔵野美術短期大学商業デザイン科を卒業後、東宝アートビューロー(現在のTOHOマーケティング)で演劇ポスターや映画広告のデザインを担当。1976年独立後、ATGの映画ポスターを制作し岩波シネマのエキプ・ド・シネマや、フランス映画社のBOWシリーズのアートワークのほか、歌舞伎をはじめとする演劇ポスターも数多く制作。

現在、映画と映画館の本「ジャックと豆の木」(シネマ・ジャック&ベティ発行)の企画・責任編集も務める。